الأسرة الممتدة… سند أم عبء؟

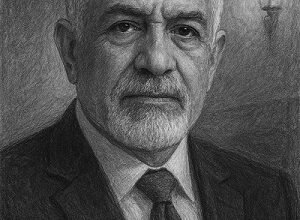

الدكتورة ريما فهد الشهوان

في لحظة صفاء نادرة، حين يهدأ الضجيج من حولنا وتطلّ الأسئلة الكبرى من نوافذ القلب، نكتشف أن جوهرالأسرة الممتدة متعمق أكثر من مجرد أسماء وعلاقات، هي تجربة إنسانية عميقة، لها دفؤها وخيباتها، قوتها وهشاشتها. وفي عتمة الحنين، تبدو الأسرة ونحن نبحث عن معنى الأمان الأول كقلعة قديمة شُيّدت بالذاكرة قبل الحجر، وبالأسماء التي تعاقبت على الحياة وتركَت أثرها فينا. هي فضاء يتّسع لصخب الأيام، لشجارات عابرة، ولمصافحات تعيد الطمأنينة، وشجرة وارفة تمتد أغصانها من الوالدين إلى الأجداد والأقارب، فتتشكل ملامح الوجدان الأولى. ومع هذا الامتداد الدافئ ينهض سؤال صامت في الداخل كيف نحافظ على القرب دون أن نفقد الاتزان وكيف نصون الخصوصية من دون أن نخنق الروابط

تمثل الأسرة الممتدة في عمقها الإنساني كسر العزلة الأولى، وتمنح الفرد شعوراً بأن هناك من يسنده، وأن الفرح حين يأتي يجد من يشاركه، والحزن حين يثقل يجد من يخفف وطأته، بحيث تتجلى قيمها حين يتحول الحضور العائلي إلى مشاركة واعية، تُقدّم الخبرة في صيغة حكمة، وتُورّث القيم بوصفها سلوكاً معاشاً قبل أن تكون خطاباً مباشراً. لذلك لم يكن وصل الرحم في الوعي الديني فعلاً اجتماعياً وحسب، بل هو امتداداً للإيمان ذاته، بعمقه وتأثيره، كما في قوله تعالى “وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ”، وكما ورد في الحديث الشريف «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه». هو وصل يهب القوة والطمأنينة، ويُبقي للإنسان مساحته التي ينمو فيها بسلام

غير أن العلاقات، حين تُدار باندفاع عاطفي أو بغياب البصيرة، قد تفقد توازنها، فتتبدل الروابط التي وُجدت لتكون ملاذاً إلى عبء يثقل الصدر. يتحوّل القرب من دفء إلى ضغط نفسي لا يُحتمل، وتتكاثر التدخلات حتى تصل إلى أدق تفاصيل البيت الصغير من طريقة تربية الأطفال إلى تنظيم المأكل والملبس وإدارة الوقت والواجبات اليومية وحتى القرارات الزوجية الصغيرة. كل هذه التفاصيل، حين تُفرض آراء عليها أو يُراقب كل تحرك فيها، تفقد السكينة مكانها ويضيع الصمت الذي يربط بين القلوب. يصبح البيت ملعباً للتنظيم والسيطرة بدل أن يكون ملاذاً للطمأنينة، ويواجه الزوجان توتراً متراكماً، فيصعب عليهما اتخاذ أي قرار دون شعور بالرقابة أو التدخل، بينما يكتشف الأبناء أن حريتهم محدودة وأن كل تصرف يلاحظ ويفسر. فيتعلمون القلق قبل الطمأنينة، والخوف قبل الراحة، ويكبرون على شعور أن الحرية مهددة

في هذه اللحظات الحرجة، لا تكمن الإشكالية في وجود الأسرة الممتدة نفسها، فهي لا تخلق الصراع بذاتها، بل في غياب الوعي الذي يحدد حدود التدخل ويمنح العلاقة معناها الصحي. فحين يغيب هذا الوعي، تتحول المساعدة إلى عبء، والنصيحة إلى ضغط، وكل لمسة دعم قد تصبح اختباراً غير مرغوب فيه. إن الوعي هنا هو ما يميّز بين الدعم الرحيم الذي يرفع من الروح ويقوي الأسرة وبين التدخل المربك الذي يخنق الحرية ويزرع الشقاق

وفي التجربة الإنسانية، لا تُقاس العائلة بعدد الأصوات التي تحيط بها، ولا بحجم الحضور أو كثرة اللقاءات، بل تقاس بقدرتها على الإصغاء بعمق، وكيف تلتقط نبضات القلب قبل الكلمات، وكيف تمنح كل فرد مساحة يعبّر فيها عن ذاته من دون خوف أو قيود. فلا تُختبر المحبة بكثرة اللقاءات أو التواجد المستمر، بل بحكمة الغياب حين يصبح التدخل عبئاً، وبالقدرة على الصمت الذي يتيح للنفس أن تتنفس بحرية، مما يتيح للعلاقات أن تنمو على أسس من الاحترام المتبادل. فالأسرة التي تفهم معنى المساحة، تفهم تلقائياً معنى الأمان، وتدرك أن الاحتواء الحقيقي ليس بمراقبة التفاصيل أو فرض السيطرة، بل بحماية الجوهر، بالحفاظ على خصوصية كل فرد، وبإشاعة الطمأنينة في قلب البيت، بحيث يشعر كل من فيه بأن الحب موجود، حتى حين لا يكون مرئياً، وأن الدعم حاضر، حتى وإن كان غير مسموع. إنها المحبة التي لا تثقل ولا تكبت، والتي تمنح الثقة بالنفس، وتزرع الأمن والسكينة في وجدان الأبناء والزوجين معاً

هنا يبرز الاتزان بوصفه قيمة أخلاقية وسلوكية، تحمي للبيت استقلاله، وتحفظ للكبار مكانتهم، وتضمن بقاء جسور الود ممتدة بين جميع أفراد الأسرة. إن هذا الاتزان أكثر من ضبط للأحداث أو تنظيم للمواقف، هو فن يعيش في القلب قبل أن يُمارس في السلوك، يقوم على حوار هادئ يتيح لكل طرف أن يعبر عن رأيه دون خوف أو قلق، وحدود مفهومة تُحترم ولا تُتعدى، وإدراك عميق بأن استقرار الأسرة الصغيرة هو حجر الأساس الذي تُبنى عليه قوة النسيج العائلي بأسره. فالاحترام المتبادل والحكمة في اتخاذ القرارات اليومية يخلق بيئة يشعر فيها الجميع بالأمان، ويتيح للأجيال المختلفة أن تتعلم معنى التقدير والحرية والرحمة في الوقت نفسه. والمعاشرة بالمعروف، التي جاء في قوله تعالى “َعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ”، بحيث تتجاوز حدود العلاقة الزوجية لتصبح ثقافة تعامل شاملة، تصون البيوت، وتحمي المشاعر، وتمنح العلاقات عمقها الإنساني، ويصبح الحب دعمًا صامتًا، والاحتواء حضنًا يحمي الجوهر قبل المظهر، ويغرس في النفوس شعوراً بالأمان والطمأنينة المستمرة

وفي الختام، تبقى الأسرة الممتدة مرآة صادقة لدرجة وعينا ونضجنا الجمعي. حين نغذيها بالرحمة والفهم، تتحول إلى مصدر قوة وسكينة، وحين نغفل عن حكمتها، تثقل كاهلنا ولو حسنت النيات. ومن هذا الفهم تنطلق مبادرة «أسرتي مسؤوليتي»، التي ترى في الأسرة كياناً حيّاً يحتاج إلى وعي دائم، وإلى قدرة على الاحتواء دون إلغاء، والقرب مع احترام المساحة. فليكن الأهل ملاذاً آمناً، ودعماً يطمئن ولا يربك، وليحفظ الزوجان ودّهم مع العائلة وهم يصونون هدوء بيتهم، حتى يبقى البيت موطناً للأمان، ومكاناً تنمو فيه الأرواح بسلام .. “وقولوا للناس حسناً”..