“الخياط” حين تخيط الإبرة ذاكرة وطن يقاوم التهجير والمحو

فداء الحمزاوي

تصوير نجلاء الصباح

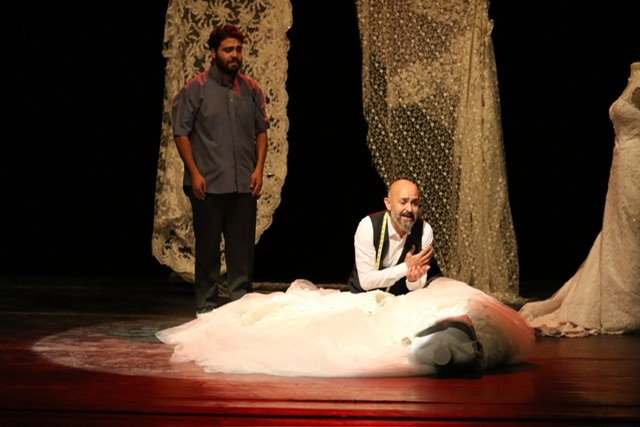

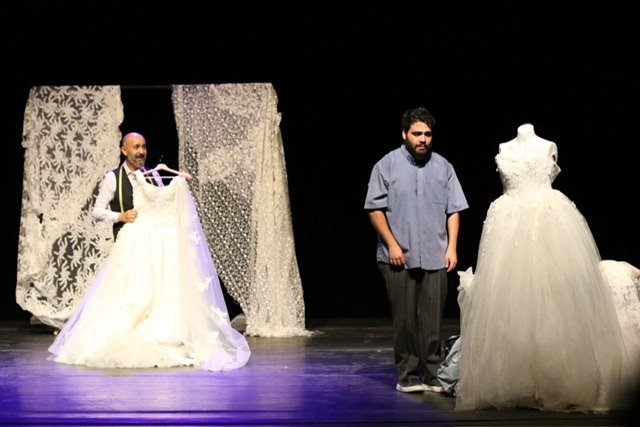

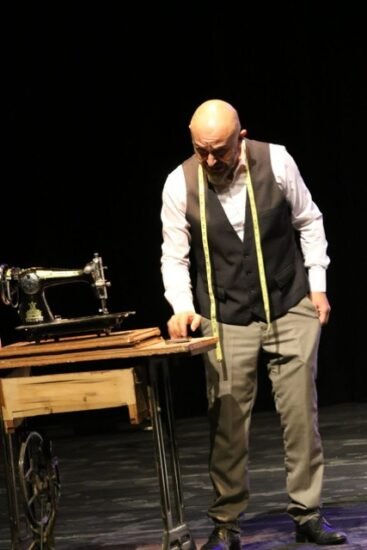

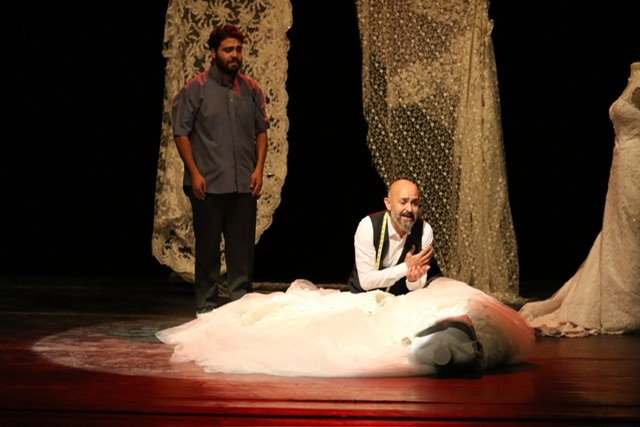

تحت ضوء أزرق خافت، تعتلى خشبة المسرح ثلاثة فساتين زفاف بيضاء خلفها آلة خياطة، كأنها أرواح معلقة بين الحياة والموت، تنتظر لحظة فرح مؤجلة في زمن يستكثر على الفلسطيني حتى حق الحلم، هنا تبدأ مسرحية “الخياط”، التي كتب نصها وجسد شخصية “أبو عماد” المؤلف والممثل خالد المصو، وأخرجها فراس أبو صباح، بمشاركة عبدالله بنورة في دور الابن “عماد”، إلى جانب مساهمة الفنان كريم ستوم من قلب غزة، وتقنيات فرح خاروفه وإدارة انتاج سامية ابو حمود ليقدموا عملا مسرحيا يلتقي فيه السياسي بالإنساني، والذاكرة الشخصية بالجراح الوطنية ليرسموا اولى لوحاتهم ويعرضوا اول عرض لهم في مهرجان صيف الزرقاء بدورته الثالثة والعشرون .

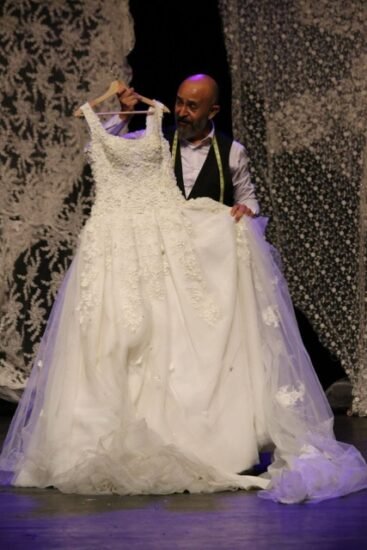

منذ المشهد الأول، يتحول المسرح إلى وطن مصغر، الفساتين الثلاثة ليست مجرد أقمشة بيضاء، بل تاريخ كامل من الأحلام المؤجلة والبيوت المهدمة، فهي من جهة وعد بالزواج والحياة، ومن جهة أخرى أكفانٌ بيضاء لعرائس لم تكتمل فرحتهن، هنا تكمن المفارقة السياسية الكبرى، الاحتلال لا يكتفي بمصادرة الأرض، بل يسرق حتى لحظات الفرح الصغيرة، يحول الزفاف إلى مأتم، ويترك للأب “أبو عماد” مهمة خياطة وطن يتمزق أمام عينيه.

الحوارات بين الأب وابنه تتأرجح بين الغضب والخذلان، بين السخرية السوداء والحلم المحاصر، مشهد البيضة الصغيرة التي يهديها عماد لأبيه يبدو بسيطا لكنه عميق الدلالة، بيضة واحدة تصبح رمزا للحياة في زمن يسرق فيه الاحتلال حتى أساسيات البقاء، لكن تعليق الأب الساخر بأن البيضة قد تفقس ديوكا لا نفع لها إلا الصياح كأبواق السياسيين التي لا فائدة لها، يفضح عبثية واقع سياسي يولد صياحا أكثر مما يولد خلاصا، زمن تتكاثر فيه الأصوات ولا يولد فيه القرار.

الهاتف الذي يرن بلا هوية ولا ملامح يشبه السلطة المحتلة نفسها، قوة بلا وجه ولا تاريخ، قرار يهبط من سماء بعيدة، يقطع الكهرباء لتثير سخرية الخياط من واقعه الأليم ليقول ” كنا بندور عاللد وطبريا وهلأ بندور عاللد والبطارية”، يواصل الصوت التهديد بالهدم، يفرض الموت عن بعد، هذا الغياب المتعمد للهوية هو الرسالة السياسية بحد ذاتها، العدو حاضر في كل مكان لكنه بلا تاريخ ولا إنسانية، مجرد آلة سيطرة عنيفة، كأن المسرحية تقول إن الاحتلال ليس خصما عاديا، بل منظومة اقتلاع كونية لا تمنحك حتى شرف مواجهة الاسم.

المخرج فراس أبو صباح، باستبداله أصوات القصف بالموسيقى عند ذكر الأسلحة، يخلق لحظة مقاومة جمالية، هنا يصبح المسرح مكانا يحاصر فيه الاحتلال فنيا، يختصر فيه الموت إلى لحن، ويستعاد فيه حق الفلسطيني في إنتاج الجمال وسط الركام، إنها مقاومة صامتة لكنها شديدة الوضوح، كأن العرض يصر على تحويل الحرب إلى مشهد يمكن التفكير فيه لا الخضوع له.

ثنائية الأب والابن تختصر صراع أجيال كاملة من الفلسطينيين، الأب الذي يرفض مغادرة المخيطة كأنه يتمسك بالأرض ذاتها، يخشى أن يتركها فيمحى معالمها، والابن الحالم بالمغادرة يمثل جيلا يريد أن يحيا حياة طبيعية خارج دوائر الحصار، هذا الصراع بين التشبث بالذاكرة والبحث عن الخلاص يكشف المأزق الوجودي للشعب الفلسطيني، كيف تحافظ على هويتك دون أن تسحق، وكيف تنجو دون أن تفقد جذورك.

في المشهد الأخير، حين يرمي عماد الفساتين أرضا صارخا “لمن ستخيطها يا أبي؟ لم يبق رجال ليتزوجوا، كلهم استشهدوا”، يبلغ النص ذروة مأساويته، قبل أن يقرر الأب والابن ألا يجيبا على الهاتف الأخير، في رفض ضمني للتهديد وللموت معا، كأن المسرحية تقول إن الاحتلال يستطيع أن يسرق الأرض، أن يهدم البيوت، لكنه لا يستطيع أن ينتزع من الفلسطيني قراره الأخير بالتمسك بالحياة.

«الخياط» في النهاية ليس عرضا عاديا، بل بيان مسرحي مكتوب بالخيط والإبرة والدمع، فريق العمل صنعوا عرضا يوازن بين الشعرية والرمزية والعمق السياسي، بين الفساتين المعلقة والبيضة الصغيرة، بين الموسيقى التي تغطي على أصوات الصواريخ والأب الذي يصر أن يبقى في مخيطته حتى النهاية، عمل يثبت أن المسرح يستطيع أن يحول مأساة شعب بأكمله إلى سؤال فلسفي عن معنى البقاء، وعن قدرة الإنسان على التشبث بخيط واحد من الأمل في وجه العاصفة لذا ترك المخرج النهاية مفتوحة لتخيلات المشاهد بلا صوت ولا ضوء.

ابتعد المؤلف عن ذكر أي تلميح يخص فلسطين وابتعد المخرج عن وضع اي ملامح لفلسطين وابتعد الممثلين عن التفوه بأي حرف يذكر فلسطين ولكن روح العمل ومجرياته جعلت كل من شاهد العرض أن يرى فيه فلسطين وغزة تحديداً، كان عرضا مليئا بالرمزية والإشارات الدلالية بعيدا عن السردية الواضحة وبالرغم من ان عماد في لحظة غضب قال ” راحت امي واخوي الي أهم من المخيطة”، عاد ليلضم ابرة أبيه في المخيطة ليثبت لنا أن الفلسطيني قد يتفوه في لحظة غضب بكلام لا يعنيه ولكن عند لحظة الحسم يتمسك بأرضه وان فقد جميع أهله.