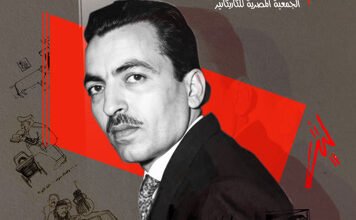

سلامة و فاعوري يختصران معاناة الشعب الفلسطيني في العمل المونودرامي ” المعبر “

الشاهين الإخباري – دعاء مأمون

قدّم المخرِج الفلسطيني سعيد سلامه رؤيا مسرحية حملت عنوانًا يختصر المعاناة: الحكايات التي تُروى على المعبر. هذا العمل المونودرامي الذي جسّدته الممثلة القديرة لينا فاعوري لم يكن مجرّد أداء فردي، بل كان عالماً متكاملًا ينبض بالحكايات، ويمتد من تفاصيل الناس العاديين حتى يصبح شهادة حيّة على الألم الفلسطيني الممتد عبر العقود.

منذ المشهد الافتتاحي، حين ارتفعت كلمات محمود درويش “أيها المارون بين الكلمات العابرة”، بدا أن العرض يتأسس على أرضية شعرية ووجدانية عميقة. دخول لينا وهي تصغي إلى القصيدة، قبل أن تبدأ في سرد مشاعرها المضطربة، كان لحظة تأسيسية وضعت المتفرج مباشرة في قلب الصراع النفسي والإنساني. هنا لم تعد الشخصية مجرد ابنة تحمل تصريح زيارة، بل رمز لجيل ممزق بين الفرح العابر بفرصة اللقاء وبين القهر الذي يراكمه الانتظار على المعابر والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

اعتمدت المسرحية على الديكور البسيط، لكنه كان محمّلًا بالرموز: طاقية جندي احتلال تقابلها طاقية مرسوم عليها جيفارا، ضمة ورد إلى جانب عكاز ولفحة فلسطينية. هذه المفردات القليلة صنعت فضاءً بصريًا مشحونًا بالدلالات، حيث يتقاطع الموت بالحياة، والاحتلال بالمقاومة، واليومي بالأسطوري. كل أداة على الخشبة بدت وكأنها تحمل حكاية، أو على الأقل تذكيرًا بأن المسرح هنا ليس مكانًا للفرجة فحسب، بل مساحة لاستحضار الذاكرة.

من خلال انتقالها السلس بين الشخصيات، أثبتت لينا فاعوري براعة لافتة في توظيف إمكانات المونودراما. ففي لحظة كانت تؤدي شخصية أمٍّ عجوز تحلم بزيارة ابنتها، وفي اللحظة التالية تتحول إلى طفل يبيع الورد قُتل بدم بارد على المعبر، ثم إلى امرأة من الحارة تُحيط بها جاراتها لتروي حكايات الشهداء والمفقودين. هذه التنقلات لم تكن مجرد استعراض للقدرة التمثيلية، بل كانت فعلًا دراميًا مكثفًا يجمع شتات الشخصيات في جسد واحد، ويعكس أن القضية ليست قصصًا متفرقة، بل رواية جماعية لشعب بأكمله.

القصص التي مرّت على الخشبة بدت كأنها يوميات لأشخاص حقيقيين: الحاج أبو إبراهيم الذي رسم خريطة شفاعمرو كأنه يرسم ذاكرة لا تموت، أم جهاد التي حملت مرارة فقدان زوجها، ثائر أبو الورد الذي تحوّل رقصه الأخير أمام الجنود إلى رقصة موت. كل هذه الحكايات تقاطعت عند المعبر، ذلك المكان الذي صار رمزًا للسجن المفتوح، حيث يعلَّق الناس بين الحلم بالعبور والخوف من المنع أو القتل.

المسرحية لم تكتف بتصوير القهر الخارجي الناتج عن الاحتلال، بل حفرت أيضًا في الصراع الداخلي للشخصيات: الخوف، الغضب، الأمل المكسور، التمسك بالأرض رغم الفقدان. في هذا المستوى، بدت فاعوري قادرة على تجسيد حالات نفسية معقدة، تنقلت من الانكسار إلى التحدي، ومن الحزن العميق إلى لحظة مقاومة تضيء العتمة.

وجاءت النهاية مكثفة حين امتزجت الحكاية الأخيرة بالموسيقى على أنغام “علي الكوفية”. كانت تلك اللحظة بمثابة استعادة للهوية الجمعية، تأكيدًا على أن كل القصص الفردية مهما كانت موجعة، فإنها تصب في نهر واحد: نهر البقاء والانتماء.

ما يميز العرض أن فاعوري لم تقدم مجرد مونودراما تقليدية، بل صنعت مسرحًا متعدد الأصوات داخل جسد واحد. نقلت جمهورها بين الأزمنة والأمكنة والشخصيات من دون أن يفقدوا خيط الحكاية. وهذا بالضبط ما جعل المتفرج لا يشعر أنه يشاهد ممثلة تؤدي، بل يعيش مع بشر حقيقيين مروا من هذا المعبر أو رحلوا عند بواباته.

النقد هنا لا يمكن أن يتجاوز الجانب الفني: فالإضاءة خدمت العرض بشكل مدروس، سلطت الضوء حين احتاج النص إلى التركيز على لحظة، وأغرقت الخشبة في العتمة حين أراد المخرج استدعاء الغياب. أما الموسيقى فكانت أكثر من مجرد خلفية، بل شريكًا في السرد، زادت المشاعر قوة، ورسخت الإحساس بالفقد والحنين.

في المحصلة، المسرحية كانت شهادة مسرحية حية، جمعت بين الذاكرة الفردية والجماعية، بين السرد الواقعي والبعد الرمزي، بين الألم والأمل. إنها عمل ينجح في جعل الجمهور لا يكتفي بالتصفيق في النهاية، بل يخرج مثقلًا بالأسئلة والانفعالات، وهو ما يميز المسرح الحقيقي عن مجرد الترفيه.

تصوير : علاء القداح